对许多资源,不到穷竭时分,人类总察觉不到其珍贵。商标即是其中一例——基于目前为止最全面的专利及语料数据库,Beebe和Fromer发表于Havard Law Review的研究发现:在美国,适合注册为商标的文本[1]很可能马上就要用完了。如果不采取相应的改革措施,商标资源的缺乏很可能将抑制竞争、减损社会福利。

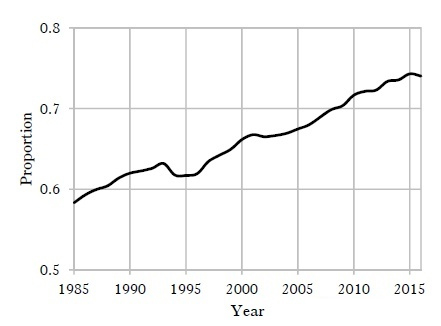

图1 1985-2015年间,作为商标使用的单词在单词整体中所占的比例

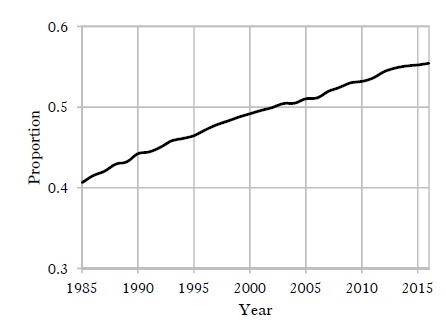

图2 1985-2015年间,美国全体人口中姓名被注册为商标的比例

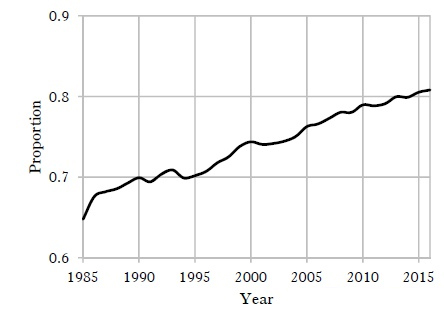

图3 1985-2015年间,COCA语料库中所有单音节词被注册为商标的比例

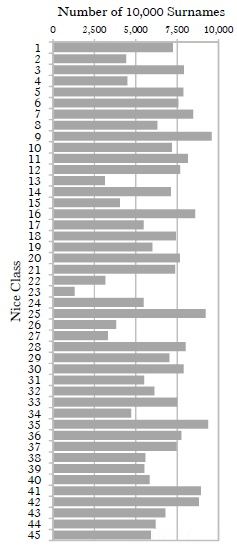

以下两方面的探索丰富了前述结果。首先,如果一个词被注册为商标,后来者不仅不能再使用这个词,他们也不能使用相近的词作为商标。文章以Jaro-Winkler距离作为相似程度的度量,以0.875作为阈值,结果发现:基于这一标准,常用词或姓名中,已被注册为商标的比例达到了接近九成!其次,不同行业内部,商标的紧俏程度也不尽相同。其中,电子产品、服装、商业管理、文化娱乐及体育这几个类别是“重灾区”:常见词或姓氏基本都已经“沦为”商标。

图4 2015年时,10000个常用姓氏在45类行业中被注册为商标的比例

另外三组数据亦可印证原文的主要结论。首先,进入21世纪后,想要注册新商标的企业越来越发现他们只能“退而求其次”:无论是申请的商标还是获批的商标,其中常用词或单音节词的比例在减少,“新词”的比例在增加,商标的长度也在增加;其次,“新词”未能充分缓解商标耗尽的压力——围绕同一商标展开的纠纷数量随时间几乎呈直线上升;最后,相比之前已拥有至少一个商标的企业,新企业注册商标变得越来越难——被拒比例高,复核成功率低[2]。

商标的稀缺将为经济带来多方面的效率损失:首先,诸多日常用语成为商标,意味着我们需要随时提防“角度清奇”的商标诉讼;其次,伴随商标数量的增加以及“退而求其次”的商标的增加,消费者的搜寻成本将相应增加;最后,好听好记的商标耗尽,意味着新企业更难与在位企业竞争。在位企业的重心,或许也将因此由勠力创新转移到“靠商标吃商标”。原文提出的方案是让商标重新成为“可再生资源”:提高申请费及更新费,并加紧将不使用的商标重新投入市场。

[1] 除文本外,商标的类型还包括二维或三维图像或文本与图像的混合,等等。本文的考察限于纯文本商标。

[2] 具体而言,之前已拥有商标的企业,注册新商标时因“所申请商标与某已注册商标相似”而被拒的比例是10.5%,申请复核后通过的概率为78.8%;相比之下,新企业的这两个数字分别是14.2%及36.5%。